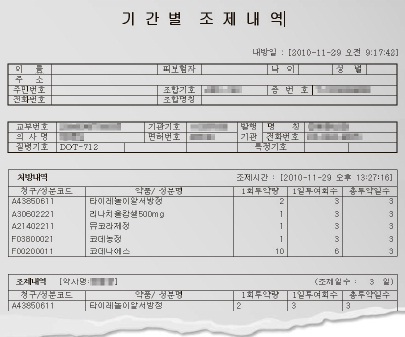

학생들이 비밀리에, 그러나 공공연하게 허위진단서로 출석을 인정받고 있다. 허위진단서는 생각보다 간단하게 만들 수 있다. 진단서 한 장과 문서작성프로그램, 포토샵만 있으면 된다. 진단서를 스캔 한 뒤 날짜와 진료번호를 포토샵으로 바꾸고 인쇄하면 된다. 해당 병원의 도장모양과 같은 도장을 만들어 사용하는 용의주도한 학생도 있다.

심지어 일부 과·반은 허위진단서의 파일을 공유하고 있다. 보통 한 학생이 진단서 파일을 보관하고 있다가 요청을 받으면 인터넷 매신저나 이메일을 통해 파일을 보내주는 식이다. 과방 컴퓨터에 파일을 저장시켜 놓기까지 한다. 김 모(남·21세) 씨는 “동아리 활동 때문에 수업에 빠지게 됐는데 친구한테 진단서를 받아 포토샵으로 이름과 날짜를 고쳤다”며 “이미 친구들에게도 파일을 준 적이 있고 원하는 친구들이 있으면 줄 용의가 있다”고 말했다.

이 같은 허위진단서를 특히 △교양강의 △외국인 교수강의 △절대평가강의에서 손쉽게 사용할 수 있다. 외국인 교수는 한글을 잘 모르고, 대단위 강의를 하는 교수는 일일이 신경을 쓰지 않는다. 절대평가 강의에서는 다른 수강생들의 눈초리를 피할 수 있다. 출석이 본인 성적에는 반영되지만 다른 학생에게는 영향을 끼치지 않기 때문이다. 션 오키프(Sean O'Keefe, 사범대 영어교육학과) 교수는 “학생들이 가짜 진단서를 사용한다는 사실을 처음 들었다”고 말했다.

교수들은 진단서가 허위인지 아닌지 일일이 확인하는 건 불가능하다고 말한다. 이 모 교수는 “일부 학생들이 강의평가에서 알려줘서 허위진단서의 존재를 알고는 있다”며 “하지만 진단서를 가져오면 일단은 학생을 믿고 출석을 인정해준다”고 말했다. 백민(인문대 어문11) 씨는 “나름의 개인적 이유가 있겠지만 학생들이 할 행동이 아니다”고 지적했다.